Par Clara AURIACH, Assistante de chirurgie et Hervé Brissot, DipECVS, spécialiste en chirurgie.

Quelle est la conduite à tenir lors de syndrome obstructif respiratoire brachycéphale (SORB) ?

Introduction

Le SORB (Syndrome Obstructif des Races Brachycéphales, ou BOAS pour Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) est un syndrome respiratoire haut, d’origine anatomique, présent chez la majorité des chiens de type brachycéphales (bouledogue français et anglais, carlin, boxer, chihuahua, pékinois...).

Ce type de chien se caractérise par une conformation craniofaciale particulière. En effet, la croissance rostrale de la face des chiens brachycéphales est limitée ce qui entraîne un raccourcissement du plan facial mais ne réduit pas proportionnellement les tissus mous existant comme la langue ou le palais mou par exemple.

Ainsi, en plus de caractéristiques morphologiques typiques comme un museau court et aplati, un crâne large ou une sténose des narines, ces races souffrent également de modification morphologiques parfois plus difficiles à identifier mais qui ne sont pas sans conséquence telles que l’allongement et/ou l’épaississement du voile du palais. Ce dernier entraine des risques de détresse respiratoire marquée et des conflits avec l’épiglotte en l’empêchant de se refermer correctement au moment de la déglutition (risques de bronchopneumonie par fausse déglutition).

La sténose et l’encombrement des voies aériennes supérieures provoquent une diminution du passage de l’air. Cela se traduit alors par une augmentation de la dépression inspiratoire et une augmentation de l’effort expiratoire, ce qui génère un gradient de pression local très important. Cette augmentation du gradient génère une déformation mécanique des tissus mous et des anomalies secondaires respiratoires, telles que : l’inflammation, l’œdème et/ou le renforcement de l’épaississement du voile du palais ou un collapsus laryngé pouvant être de 3 degrés différents.

Par ailleurs, d’autres anomalies sont également rencontrées : macroglossie (hyperdéveloppement de la langue) et défaut de développement de la trachée (hypoplasie trachéale).

Indications chirurgicales

Il est donc important de pouvoir déceler les manifestations cliniques d’un syndrome obstructif des races brachycéphales afin de pouvoir prendre en charge son animal en amont de complications organiques et/ou d’altération de sa qualité de vie.

Les manifestations cliniques sont multiples:

• Stertor et stridor inspiratoires, liés à l’obstruction nasopharyngée et au collapsus des structures molles.

• Ronflements constants, parfois présents même à l’état d’éveil : en effet, il existe un encombrement au niveau du naso-pharynx, ce qui diminue le passage de l’air, le bord libre du voile du palais vibre de manière anormale

• Intolérance à l’effort, dyspnée inspiratoire, accompagnées d’une respiration bruyante et d’une fatigue rapide, surtout lors de périodes estivales.

• Toux, efforts de vomissement ou régurgitations, associés à une irritation chronique du carrefour aérodigestif. En effet, la sténose et l’encombrement des voies aériennes supérieures influence grandement le fonctionnement du système digestif : l’inspiration fait trembler le diaphragme et toute modification des efforts respiratoires a donc des répercussions mécaniques sur le système digestif (reflux gastro-œsophagien, hyperacidité et retard de vidange gastrique...). Cela entraîne donc des régurgitations hyper acides qui brûlent l’oro-pharynx et le naso-pharynx, provoquant alors des inflammations et œdèmes et diminuant encore plus le passage de l’air. Des complications de hernie hiatale sont également possibles de façon occasionnelle. Cette composante digestive existe dans 97% des cas de chiens souffrant d’un SORB.

• Épisodes de cyanose témoignant d’une hypoxie.

• Syncopes occasionnelles, survenant en cas de détresse respiratoire aiguë non compensée.

Ces signes cliniques justifient une évaluation chirurgicale précoce, notamment en cas de dégradation rapide ou d’intolérance marquée à l’exercice, afin de prévenir l’évolution vers une obstruction respiratoire sévère.

Il est également important d’évaluer son animal au repos lors de phases de sommeil afin de pouvoir juger de l’existence ou non d’apnées du sommeil qui rendent alors la prise en charge chirurgicale assez urgente.

L’évaluation préopératoire est fondamentale pour le clinicien qui portera une attention particulière à évaluer la respiration de l’animal au repos et à l’effort.

Prise en charge chirurgicale

Avant toute intervention, une consultation en chirurgie est indispensable afin d’évaluer précisément l’affection respiratoire de l'animal et de planifier sa prise en charge dans des conditions optimales.

Chez les chiens présentant un SORB, cette consultation permet de confirmer l’indication chirurgicale et d’identifier les principaux signes cliniques associés, en particulier les troubles digestifs fréquemment observés en parallèle.

Afin d’optimiser les conditions chirurgicales et de limiter les risques per et post- opératoires, un traitement médical préalable peut être instauré. Celui-ci vise à contrôler les manifestations digestives via l’administration d’un inhibiteur de la pompe à protons (antiacide), d’un pansement gastrique et, si nécessaire, d’un antiémétique.

Cette approche globale permet de stabiliser l’état de santé général de l’animal avant l’anesthésie et d’améliorer les résultats post-opératoires. Il est tout de même important de souligner que le traitement médical est non curatif, il apparaît comme un traitement adjuvant en cas d’urgence ou en péri-opératoire qui ne doit pas remplacer un traitement chirurgical, qui lui est de rigueur.

Une évaluation préopératoire complète est essentielle pour établir une prise en charge chirurgicale adaptée à chaque patient atteint de syndrome obstructif respiratoire brachycéphale (SORB).

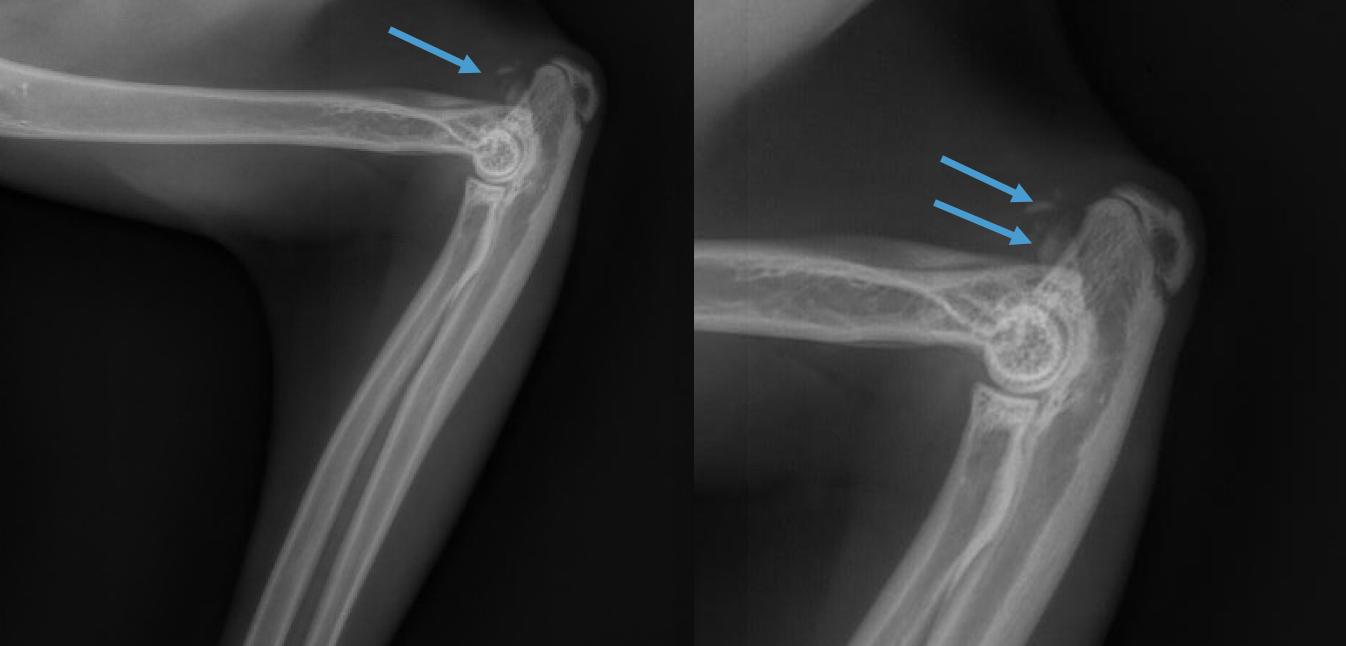

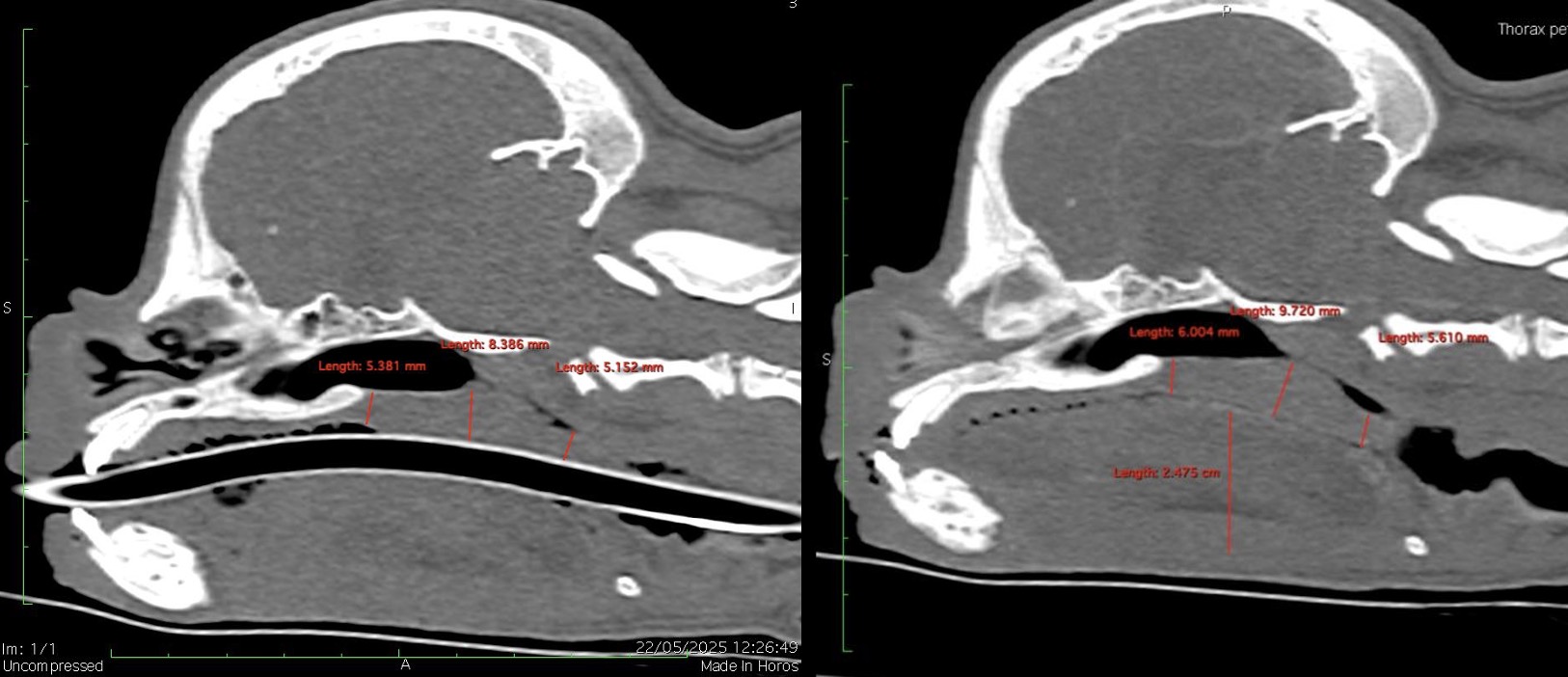

Dans ce cadre, des examens d’imagerie, un scanner permet d’obtenir une vue détaillée des structures anatomiques impliquées et la réalisation de mesures sur animal intubé / extubé et en position gueule ouverte et gueule fermée. Cette imagerie est souvent couplée à une exploration endoscopique ou visuelle des voies respiratoires supérieures, en particulier du larynx et du voile du palais afin d’évaluer précisément l'état des tissus mous et la dynamique respiratoire. L’objectif est de détecter la présence éventuelle d’un collapsus laryngé, complication fréquente dans les formes évoluées de SORB.

Fig 1 et 2 : scanner gueule fermée intubé (G) et extubé (D) chez un bouledogue français souffrant de SORB : différentes mesures du palais mou sont réalisées et comparées avec les mêmes images réalisées sur gueule ouverte.

Ces éléments permettent d’orienter le choix des techniques chirurgicales les plus appropriées, en fonction du profil anatomique et fonctionnel propre à chaque animal, garantissant ainsi une prise en charge personnalisée et optimale.

Chaque correction vise à améliorer le passage de l’air et à limiter les complications respiratoires à long terme. Elles peuvent donc être multiples (la rhinoplastie et la palatoplastie étant quasiment toujours réalisées systématiquement).

Rhinoplastie : correction de la sténose des narines par exérèse d’un croissant de tissu narinaire (rhinoplastie pyramidale verticale) afin d’élargir l’ostium nasal externe et diminuer la résistance inspiratoire.

Fig 3 et 4 : vues pré op( G) et post op (D) après rhinoplastie.

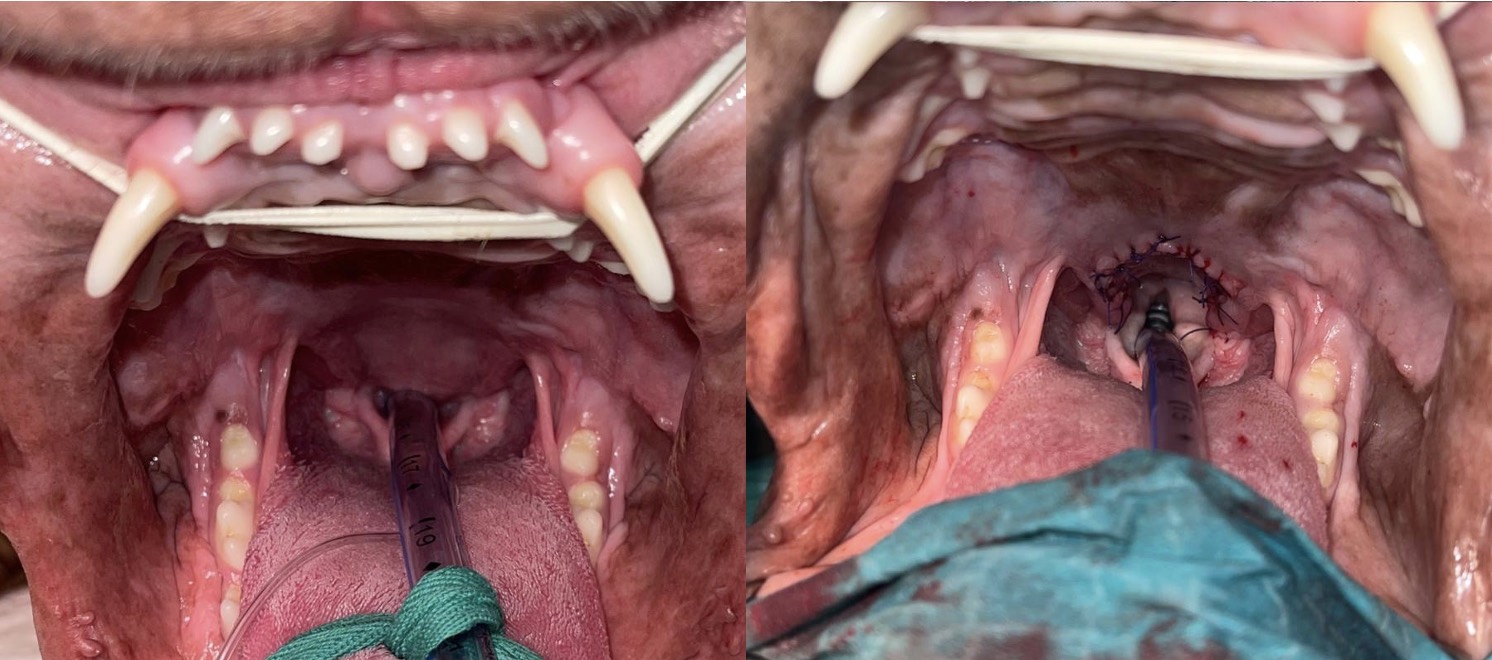

Palatoplastie (ou staphylectomie) : réduction de l’hypertrophie du voile du palais au bistouri afin de restaurer un carrefour pharyngé fonctionnel et physiologique tout en conservant une longueur fonctionnelle.

Fig 4 et 5 : palatoplastie : vues pré op (G) et post op (D).

Ventriculectomie : résection des ventricules laryngés éversés (collapsus laryngé de grade I) afin de libérer la lumière laryngée et réduire la résistance au passage de l’air.

Amygdalectomie (si nécessaire) : en cas d’hypertrophie obstructive des amygdales, leur exérèse peut être indiquée pour dégager l’oropharynx.

Turbinectomie partielle : réalisée dans les formes sévères avec hyperplasie des cornets nasaux, moins fréquent.

Gestion chirurgicale lors de hernie hiatale marquée associée.

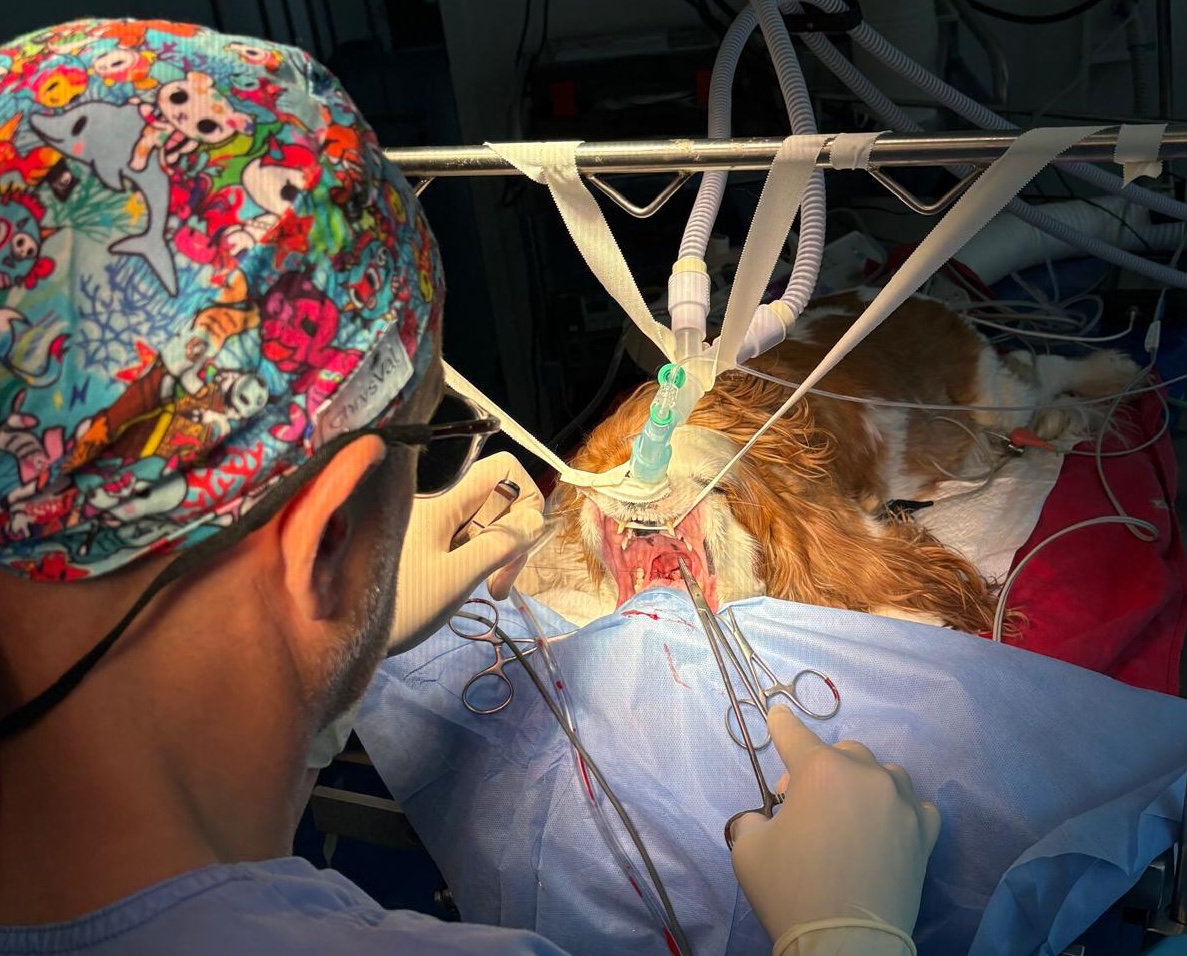

Un protocole anesthésique spécifique :

La chirurgie du SORB nécessite une prise en charge pré et post-opératoire rigoureuse, compte tenu du risque de complications précoces potentiellement graves.

Avant la chirurgie, il est crucial de préparer l’animal en limitant l’inflammation et les troubles digestifs. Ces précautions contribuent à optimiser l’état général et à minimiser les risques anesthésiques.

Par ailleurs, une surveillance post-anesthésique immédiate (dans les 24 heures suivant la chirurgie) est cruciale car de nombreuses complications peuvent être à redouter dans les premières heures post opératoires:

• Œdème laryngé

• Fausse déglutition

• Régurgitations

• Hypoventilation ou perte du réflexe laryngé

• Hyperthermie (par stress ou obstruction partielle)

• Plus rarement, hémorragies ou détresse respiratoire aiguë

Afin de réduire les risques post-opératoires, souvent exacerbés par le stress et la sensibilité accrue des races brachycéphales, un protocole innovant a été instauré à Azurvet. Celui-ci prévoit de réaliser le réveil anesthésique en présence des propriétaires, favorisant ainsi un environnement apaisant qui limite l’anxiété du patient et réduit les complications liées au stress. L’extubation est réalisée aussi tardivement que possible pour assurer une récupération respiratoire optimale.

Lorsque l’état d’éveil et respiratoire de l’animal est stable, une sortie précoce, généralement quelques heures après l’intervention, est envisageable, associée à un traitement médical préventif des troubles gastro-intestinaux post-opératoires

Recommandations post opératoires et résultats

Les chiens brachycéphales souffrent d’une insuffisance respiratoire chronique nécessitant une gestion hygiénique permanente. Il est essentiel de :

• Surveiller et modérer leur activité physique afin d’éviter une surcharge respiratoire.

• Limiter leur exposition aux fortes chaleurs et aux situations d’excitation, qui

aggravent la difficulté respiratoire.

• Contrôler strictement leur poids corporel, car le surpoids a un impact majeur sur la fonction respiratoire.

Cette prise en charge vise à optimiser leur qualité de vie et à prévenir la réapparition ou l’aggravation des signes cliniques.

Les interventions chirurgicales pour le syndrome obstructif respiratoire brachycéphale (SORB) présentent une mortalité péri-opératoire faible, généralement inférieure à 5 %. Elles permettent une amélioration significative des signes respiratoires dans 80 à 95 % des cas, bien que des ronflements persistants soient observés chez environ 70 % des patients (voire même parfois supérieurs en regard du pré opératoire en raison d’une quantité majorée d’air entrant dans les voies aériennes supérieures).

Sur le plan digestif, la combinaison de palatoplastie, rhinoplastie et ventriculectomie entraîne une amélioration notable dans près de 80 % des cas.

Ces résultats confirment l’intérêt d’une prise en charge chirurgicale multimodale, adaptée à la morphologie de chaque animal, pour améliorer la qualité de vie. Toutefois, le suivi à long terme et la gestion des facteurs aggravants restent essentiels pour prévenir la réapparition des symptômes et limiter les complications.

Conclusion

Le syndrome obstructif respiratoire brachycéphale (SORB) constitue une pathologie complexe et multifactorielle nécessitant une prise en charge chirurgicale précise et individualisée.

Les techniques telles que la rhinoplastie, la palatoplastie et moins fréquemment la ventriculectomie associée offrent des résultats satisfaisants avec une amélioration significative des symptômes respiratoires et digestifs dans la majorité des cas.

Toutefois, malgré une faible mortalité péri-opératoire, la vigilance reste de mise en raison des complications potentielles en période post-opératoire ayant motivé la réalisation d’un protocole de réveil inédit à Azurvet permettant de pouvoir réveiller l’animal en présence de ses propriétaires afin de limiter le facteur stress pour éviter d’exacerber les complications déjà existantes.

Une approche multimodale associant évaluation préopératoire rigoureuse, chirurgie adaptée au profil anatomique du patient, et suivi post-opératoire strict est essentiel pour optimiser les résultats fonctionnels et la qualité de vie des animaux.

Enfin, la gestion à long terme, incluant le contrôle des facteurs aggravants, demeure indispensable pour prévenir la récurrence des signes cliniques et assurer une évolution favorable.